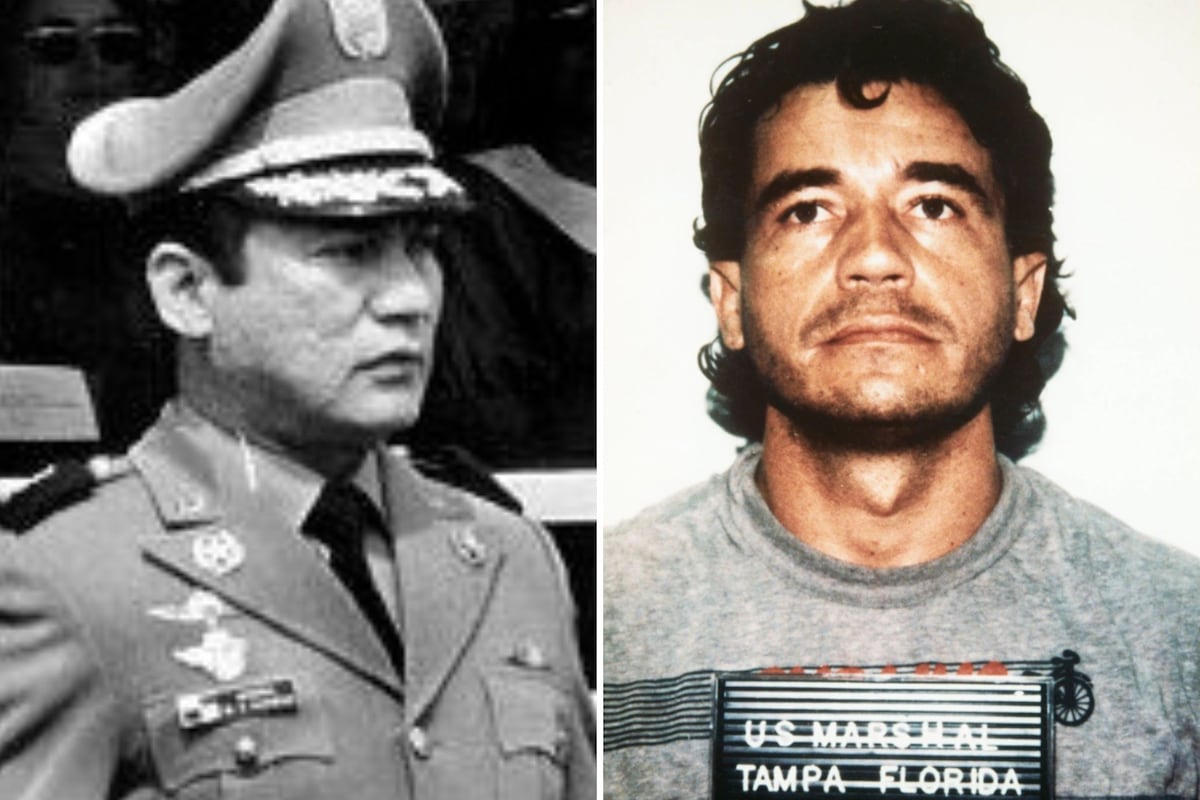

Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel de Medellín y figura central del narcotráfico en los años ochenta, ofreció una nueva pieza del rompecabezas que conecta al poder político latinoamericano —específicamente el panameño— con el crimen organizado.

Tras su liberación en Estados Unidos, Lehder recordó cómo el gobierno de ese país le propuso colaborar como testigo en el juicio contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega. A cambio de inmunidad, debía contar todo: vuelos clandestinos, rutas de la droga, dinero sucio y protección estatal.

“Me dijeron: testificas o te quedas preso. Yo firmé el acuerdo y hablé”, relató el exnarcotraficante durante una entrevista concedida a Revista Semana. Aquella decisión lo convirtió en el principal testigo de una de las causas más explosivas de su tiempo.

Manuel Antonio Noriega no era un actor secundario en ese tablero. Desde su posición como jefe de inteligencia militar y, más tarde, como gobernante de facto de Panamá entre 1983 y 1989, tejió relaciones con los servicios de inteligencia de Estados Unidos mientras facilitaba operaciones del cartel de Medellín.

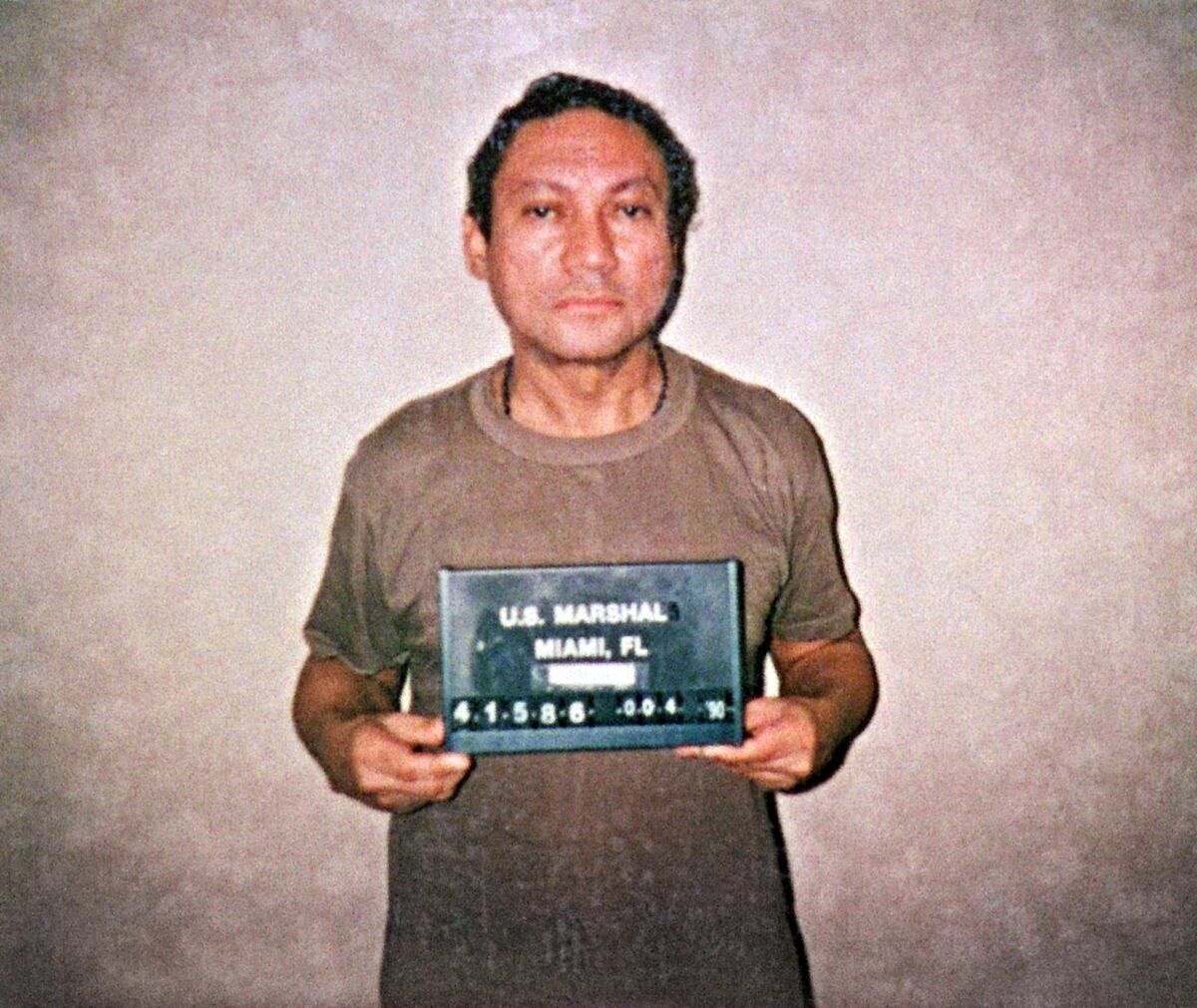

En 1988, un tribunal federal de Miami lo acusó formalmente de narcotráfico y lavado de dinero. Pero no fue sino hasta diciembre de 1989, en una operación sin precedentes en América Latina, que Estados Unidos invadió Panamá bajo el nombre de “Causa Justa”. El objetivo: capturar al dictador y presentarlo ante la justicia estadounidense.

Durante cinco días en el juicio, Lehder describió con frialdad los mecanismos que conectaban a Noriega con el cartel de Medellín. Según su testimonio, el general panameño permitía que se utilizara el país como punto de tránsito para la cocaína colombiana con destino a Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

“El jurado salió, lo encontró culpable y expresó que yo había sido el principal testigo”, afirmó Lehder. Aquella declaración no solo derrumbó la defensa de Noriega, sino que confirmó los rumores de una complicidad estatal en el negocio de la droga.

La invasión a Panamá, más allá de capturar al dictador, dejó heridas profundas en el país. Se estima que murieron entre 300 y 3,000 personas —cifras aún disputadas—, y barrios como El Chorrillo quedaron devastados por los bombardeos.

Noriega fue trasladado a una prisión en Miami y, más tarde, también enfrentó procesos judiciales en Francia y en su propio país. Pasó los últimos años de su vida en Panamá, donde murió en 2017. La operación que lo derrocó sigue siendo recordada como una intervención militar polémica, con consecuencias políticas, sociales y humanas que aún resuenan en la memoria panameña.

Carlos Lehder, por su parte, pagó con 33 años de cárcel tras la reducción de su sentencia original de 55 años. Hoy, libre pero marcado por su pasado, reaparece como una voz que revive los fantasmas de una época en la que el narcotráfico y el poder convivían a puertas cerradas. Su historia, como la de Noriega, sigue siendo un espejo turbio de las alianzas que moldearon el destino de América Latina en la era de la cocaína.